| 바쁘다. 비좁다. 잠이 온다. 버스에 올라 사람들은 어떤 생각을 할까. 저마다 다른 사연, 망상을 싣고 오늘도 버스는 이 땅 구석구석을 핏줄처럼 돈다. 묵묵히 먼지투성이 길을 달리는 그들에 대해 우리는 무엇을 알고 있나. 너무 익숙해서 오래 묵혀 버린 그들의 이야기. 한 번쯤 들어주는 것도 나쁘지 않을 듯하다. |

1928년 4월. 15인승 버스 10대가 처음 서울 땅을 달리기 시작했다. 신직종으로 떠오른 버스 운전은 한 달에 쌀 열 가마니를 받는 고소득 직종으로 뭇 남성의 사랑을 한몸에 받았다. 그 후로 불을 때서 움직이는 버스, 전쟁 직후엔 미군 트럭을 개조해 만든 버스 등으로 꾸준히 명맥을 이어 오면서 버스는 시나브로 사람들에게 존재감을 키워간다. 그러던 중 승용차 통행, 산업 교통 발달에 방해가 된다는 이유로 사라진 전차의 빈자리를 대신하면서 버스는 대표 교통수단으로 자리를 굳힌다. 이렇게 흑백 사진 속 진기한 구경거리로 존재하던 버스가 우리네 일상으로 자리 잡은 지 얼추 80년이 다 돼간다.

1974년은 지하철 1호선이 개통되던 해였다. 대중교통을 활성화하자는 취지하에 전국 곳곳에 천 대의 버스가 늘어났고 마을버스가 골목 구석구석을 누비기 시작했다. 하지만 10년 후 버스는 지하철 2ㆍ3ㆍ4호선에 손님을 뺏기고 만다. 승객이 줄어든 버스 회사는 하나 둘 도산했고, 위기에 처한 버스를 구원한 것이 버스전용 도로 설치와 환승제다. 지금까지도 줄곧 앞서거니 뒤서거니 하며 서로를 보완하고 있는 버스와 지하철. 9호선이 개통하자마자 서울 남산순환로에는 전기버스가 의미심장한 시범운행을 선보였다. 오염이 거의 없는 친환경 기술로 ‘그린카’라고 불리는 전기버스까지 등장한 21세기. 1만 5천개의 노선 위 4만 대의 버스가 오늘도 만인의 목적지를 향해 전국을 달리고 있다.

나는 혼자가 아니랍니다

버스가 이 세상에 등장하며 함께 데려온 것들이 몇 가지 있다. 그 중에는 사라진 것, 변한 것, 남은 것이 있으니 각각 안내양과 회수권, 그리고 버스 벨이다. 기세 좋게 버스 몸통을 탕탕 치며 “오라이”를 외치던 안내양들은 스스로 흔적을 지운지 오래다. 초등학교를 갓 졸업한 앳된 얼굴들은 하루 네 시간 잠을 자고, 한 시간 밥을 먹고, 손에 떨어진 2천 3백 원에 울었다. 안내양은 아이를 낳지 못한다는 둥, 버스 기사들과 무척 친하다는 둥 온갖 낭설로 얼룩진 채 사라져간 그들의 이야기는 종종 흑백 톤 다큐멘터리 속에서 회자될 뿐이다. 하지만 안내양과 시대를 함께한 회수권은 세련된 교통카드로 모습을 바꿔 여전히 존재한다. 소심한 목청 대신 내릴 곳을 소리치는 빨간 벨도 친숙한 부저 음과 함께 80년대부터 죽 우리 곁을 지키고 있고 말이다.

올해 10월 정선군이 마련한 ‘추억의 버스’는 관광 안내와 지역민의 승하차를 돕는 일에 안내양을 낙점했다. 서른다섯의 주부 안내양 정영옥 씨는 재미삼아 시작해본 일에서 뜻밖의 보람을 찾고 있다고 말한다. “안내양은 손님 사이에서 중간 다리 역할을 해요. 말 한마디 없던 버스 전체를 화기애애하게 만들지요. 단골 승객 분들이랑 다함께 아리랑을 부르면서 가기도 해요. 처음엔 이 나이에 안내양이라니 좀 부끄럽기도 했는데 어르신들이 참 좋아해주세요. 영감님이 장날이면 하릴없이 버스 타러 나간다고 질투도 하시고 우리 집에서 놀다 하루만 자고 가라고 붙잡는 분들도 계시고”

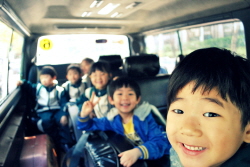

우리 회사 차 번호 전체를 외우고 내 차 1774호를 알고 기다리느라 어떤 날은 정류장에서 3, 40분씩 일부러 기다리던, 초등학교 5학년 때부터 만났던 수연이, 그 동생 정우. 내 차를 타고 내릴 때 인사를 한 열 번은 하던 현지. (중략) 이제 그 아이들은 보이지 않는다. 이사를 간 아이도 있고, 또 졸업을 해서 하나 둘 화전에서 떠나 이제는 우리 147번을 타고 다니지 않는다. 내 차를 타면 그렇게 반갑던 그 아이들은 다 어디로 갔을까.

안건모 수필『거꾸로 가는 시내버스』 중

우리 학교 박승희(사복) 교수는 어느 신문엔가 버스를 타기 위해선 네 가지 능력이 필요하단 글을 쓴 적이 있다. 버스 번호를 알아 볼 좋은 눈, 재빨리 줄을 설 달리기 실력, 어디서 멈출까 미리 알아채는 눈치, 마지막으로 언제 올지 모르는 버스를 기다릴 인내심. 여기에 한 가지만 더 추가하면 어떨까. 버스 바퀴가 굴리는 것이 버스만이 아니라는 생각. 버스엔 지난 기억과 지금의 순간이 함께 실려 있음을 기억하자.