베를리너판 휴대성 높지만 국내선 성공 여부 미지수

전 세계적으로 주로 발행되는 신문의 크기는 크게 세 종류로 나뉜다. 가장 큰 것이 동아일보와 조선일보 등 국내 종합일간지의 일반적 크기인 대판(가로 391㎜×세로 545㎜)이고 흔히 콤팩트판이라고 불리며 지하철에서 무료 배포되는 무가지가 채택하고 있는 타블로이드판(가로 272㎜×세로 391㎜)이 그 중 가장 작다. 베를리너판(Berliner Format)은 이 둘의 중간 크기로, 나라마다 조금씩 차이가 있지만 우리나라의 경우 가로 323㎜, 세로 470㎜이다.

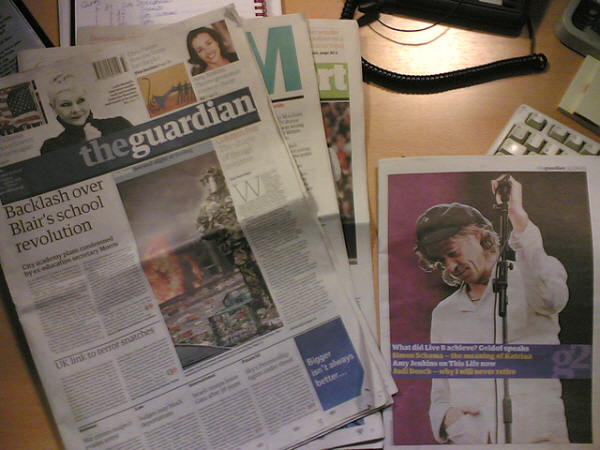

ⓒEvelina

베를린 출신, 세계 각지서 쓰여

19세기 말 영국과 독일 북부 프로이센 지방에서는 면(面)수에 따라 세금을 매긴 탓에 신문 지면을 크게 제작했다. 이와 달리 라인 지방에서는 비교적 작은 크기의 신문을 제작했는데, 이 판형을 가리켜 베를리너라고 불렀다. 이를 처음 사용한 신문은 독일 북부의 《뤼베크 뉴스》라고 알려져 있다.

현재는 △독일의 《베를리너 차이퉁》 △스페인의 《스탐파》 △영국의 《가디언》 △이탈리아의 《라 레푸블리카》 △프랑스의 《르 몽드》등이 이 판형을 사용하고 있다. 지난 2006년 세계신문협회(WAN)의 조사에 따르면 전 세계 주요 77개국의 상위 10위권 내 신문의 60% 이상이 신문 크기를 줄이려는 움직임을 보이고 있다.

베를리너판을 도입한 신문들은 이 판형의 최대 장점으로 사람의 팔 길이, 눈 구조 등 인체공학적 측면을 고려한 편의성을 꼽는다. 기존 대판의 크기는 양면을 펼쳐보기엔 어깨 너비에 비해 너무 넓어 지하철 등 공공장소에서 보기 불편하다는 지적이 많았다. 하지만 베를리너판은 대판의 약 70%에 해당하는 크기로, 펼쳐놓거나 접었을 때 비교적 작아 이동이 많고 새로움을 추구하는 현대인의 생활 패턴에도 들어맞는다는 평이다.

내용적 측면에서는 시야의 분산이 적어 정보를 더 빨리 읽을 수 있다는 장점이 있다. 바른지역언론연대의 오원집 회장은 “대판은 한 개의 기사로 한 면을 채우는 것이 부담스러운 것이 사실”이라며 이에 비해 베를리너판은 편집이 용이함을 강조했다. 판 크기가 줄어든 만큼 한 면에 들어가는 기사의 수는 줄고 크기는 더 커 보인다는 것이다. 이에 따라 대판의 긴 글이 주는 부담이 줄어 젊은 층의 인기를 얻을 수 있고, 각 면 톱기사에 대한 주목도는 올라간다. 두 개의 이어지는 면을 한 면처럼 사용하는 세련된 편집으로 지면이 커진 점도 장점이다. 이에 비해 콤팩트판은 충분한 양의 정보나 깊이 있는 뉴스를 다루기에는 한계가 있다는 분석이다.

휴대성 좋지만 스마트 시대엔…

물론 현재는 대판을 고수하는 신문이 더 많고 베를리너판은 우리에게 아직 낯설다. 우리 학교 신방과 송해룡 교수는 “독일의 디자이트(Die Zeit) 등 해외 유력 신문은 물론 우리나라 주요 일간지도 여전히 대판을 채택하고 있다”며 “대판은 기사 수가 더 많고 심층적인 기사를 한 면에 실을 수 있어 좋다”고 말했다. 또 매일경제의 김규식(국제부) 기자는 “베를리너판의 최대 장점으로 이동의 편리성을 꼽는데 우리나라처럼 주로 (이동하지 않고) 신문을 놓고 보거나 요즘처럼 스마트폰·태블릿PC 등 스마트 기기의 이용 추세가 두드러지는 시점에 그 필요성이 얼마나 되는지 의문”이라며 막대한 윤전기 교체 비용을 고려하면 오히려 판형 교체에 따른 득보다 실이 많을 수 있음을 지적했다. 우리보다 앞서 8, 90년대에 판형을 교체한 미국의 많은 신문사가 디자인 개혁을 시도했으나 콘텐츠 전환 등 질적 향상 없이 제호와 편집 방식 변화에만 그쳐 실패를 경험한 바 있다.

이처럼 국내에서는 그 실효성에 대해 의견이 분분한 가운데 지난 2009년 3월 중앙일보가 국내 최초로 베를리너판형을 도입했다. 이들은 2003년부터 디자인센터를 만들어 새로운 판에 맞는 편집 방법을 연구하고 윤전기를 교체했으며 독자와 비독자를 대상으로 판형 선호도에 대한 설문조사를 했다. 이처럼 많은 준비와 외부의 관심 속에서 판형을 교체했지만 막대한 비용으로 한때 적자를 보기도 했다. 지금은 절독률이 다소 감소하고 디자인 쇄신과 관련해 독자들로부터 호응을 얻는 등 변화에 따른 긍정적 측면도 나타나고 있다.

국내서 뿌리내릴지는 두고 봐야

점점 심화되는 구독률 하락으로 고전하던 대학신문과 지방신문들도 베를리너판으로 전환하면서 새 국면을 꾀하고 있다. 한번에 백만 부 이상을 발행하는 주요 일간지는 판형을 변경할 경우 윤전기를 바꿔야 하지만 발행부수가 많지 않은 대학신문과 지역신문들의 경우 판형 변경이 보다 용이하다. 지난 2009년 2학기 중대신문을 필두로 (이하 무순) △고대신문 △대학신문(서울대) △대학주보(경희대) △동대신문 △서강학보 △이대학보 등 스무 곳이 넘는 대학신문사가 판형을 바꿨다. 대학신문 백수향(식품영양07) 편집장은 “이전보다 사진 등 시각 자료를 적극적으로 활용할 예정”이라고 포부를 밝혔고 이대학보 편집장 역시 베를리너 도입 후 판이 눈에 띄게 깔끔해졌다며 긍정적인 반응을 보였다. 지역신문 역시 베를리너판 도입 후 젊은 독자층을 유인하고 광고 수익이 증가했다는 의견이다.

한편 판형을 독점하다시피하고 있는 중앙일보가 인쇄비를 대폭 인상할 경우 곤란해질 수 있지 않느냐는 우려에 대해 바른지역언론연대 오 회장은 “애초 베를리너판 도입 당시부터 지역신문들과 중앙일보 간에 ‘윈윈’하자는 논의가 오갔다”며 “관련된 지역신문사가 한두 개가 아닐뿐더러 만 부 이하로 찍어내는 지역신문은 별로 남는 게 없어 판형 독점에 따른 문제점이 불거지는 일은 없을 것”이라고 말했다. 중앙일보가 새로운 판의 활발한 보급을 위해 대학과 지역 신문을 장려하는 것일 뿐 경제적 이익을 노리는 것은 아니라는 분석이다.

세계신문협회에 따르면 2001년 이후 전 세계적으로 1백 개가 넘는 권위지들이 신문 크기를 줄였다고 한다. 이와 달리 국내에서 아직 그 안착 여부를 논하는 것은 시기상조라 할 수 있다. 과연 작은 고추가 새로움에의 희구에 힘입어 매운맛을 보여줄 수 있을지 지켜볼 일이다.