<백석 탄생 100주년 기념 문학그림전-가난한 내가 아름다운 나타샤를 사랑해서> 스케치

찬바람이 마음을 선뜻하게 하는 가을이 오면 누구나 조금씩은 시인이 된다. 자음과 모음을 요리조리 버무려 외로움이나 쓸쓸함 같은 감정들을 흰 종이 위에 펼쳐놓고 싶어지는 것이다. 100년 전의 시인 백석도 아마 그랬나 보다. 백석의 시 <흰 바람벽이 있어>에 등장하는 구절이다. '이 흰 바람벽엔 내 쓸쓸한 얼굴을 쳐다보며 이러한 글자들이 지나간다' 시인과 세상을 잇는 다리는 '글자'다. 외로움, 슬픔, 사랑과 같은 그의 감정들은 시어를 통해 세상과 만난다. 그렇기 때문에 바람 부는 밤, 그의 방 흰 벽을 수놓은 것은 글자들이었을 것이다.

같은 정서를 표현하되, 매체가 시에서 '그림'으로 바뀐다면 어떤 느낌일까? 백석 탄생 100주년을 맞아, 그가 느꼈던 감정들을 그림으로 다시 표현해보려는 화가들이 뭉쳤다. <백석 탄생 100주년 기념 문학그림전-가난한 내가 아름다운 나타샤를 사랑해서>가 열린 인사동 통인화랑 흰 벽에는 백석의 시와 함께 김덕기, 오원배, 이인 등 10명의 화가가 그 시를 보고 그린 글미들이 살포시 걸려있다. 그 시를 보고 그린 그림들이 살포시 걸려있다. 시는 그 자체로도 아름답지만, 화폭 위에 펼쳐진 알록달록한 선과 색들은 낱말 너머의 감수성을 우리에게 전해주고 있었다. 작갇르은 시를 읽고 느낀 것들을 저마다의 방식으로 캔버스 위에 흩뿌려놓았다. 오원배 작가는 백석의 대표 시 <나와 나타샤와 흰 당나귀>를 한 폭의 추상화로 그려냈다. 화가는 시에 나타난 장면을 구체적으로 나타내기 보다는 시 전체를 압도하고 있는 분위기를 우리에게 전해주려 한다. '눈은 푹푹 나리고/아름다운 나타샤는 나를 사랑하고/어데서 흰 당나귀도 오늘밤이 좋아서 응앙응앙 울을 것이다' 그는 캔버스 위에 눈보라가 휘날리는 것처럼 표현했다. 그림에서는 한밤 눈보라 속, 당나귀 소리만 들려오는 산골짜기의 아득함과 고적함이 느껴지는 듯했다. 그런데 이렇게도 저렇게도 해석할 수 있는 추상화를 보고 있으니, '시인과 화가와 나는 같은 정서를 공유하고 있는 것일까?'하는 의문이 들었다. 우리는 지금 소통하고 있을까?

시 전체의 분위기를 추상적으로 나타낸 작품들도 있었지만, 화가가 시를 읽다 '필'이 꽂힌 시어 하나를 그린 그림들도 많았다. 김선두 작가의 <여승>에 여승은 없다. '산꿩도 설게 울은 슬픈 날이 있었다/산절의 마당귀에 여인의 머리오리가 눈물방울과 같이 떨어진 날이 있었다' 시 말미에 단 한 번 등장하는 산꿩이라는 단어에 작가가 깊은 인상을 받은 것같다. 노릿한 화선지 위에 꿩 한 마리가 담담히 서서 우리를 바라보고 있다. 그의 그림에서 여승과 그녀의 슬픔은 직접 드러나지 않지만, 느껴지지 않는 것은 아니다.

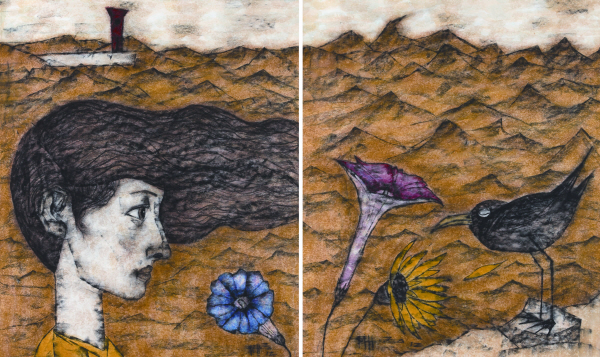

임민혁 작가의 <바다>는 평면적 종이 위의 시에서는 표현하기 어려운, 낱말 너머의 부피감까지 담아냈다. 두 개의 화폭에 나눠 그린 굽이치는 황토색 물결은 바닷가 모래톱을 연상시키기도, 출렁이는 바닷물을 연상시키기도 한다. 그림 앞에서 좌우로 이리저리 시선을 움직이면 넘실넘실 3차원 화면이 펼쳐지는 듯하다. '바닷가에 왔드니/바다와 같이 당신이 생각만 나는구려/바다와 같이 당신을 사랑하고만 싶구려' 시에도 그리움의 정서가 드러나 있기는 하지만, 임만혁의 작품 앞에서는 그 그리움이 넘쳐흐른다는 느낌이 들었다.

시인과 화가들은 어떤 것을 공유하고 있는 것일까? 그리고 무엇이 그들의 작품간에 차이ㄹ를 빚어냈을까? 전시장에서 마주친 관람객 황태림(21) 씨는 "시에는 있는데 그림이 표현하지 못한 정서도 있고, 그림만이 나타낼 수 있는 감성도 있는 것 같다"고 말했다. 같은 감정이라도 그것을 담아내는 매체가 글자냐 그림이냐에 따라 많은 것이 달라진다. 또, 표현하는 주체가 누구인지도 중요하다. 그러나 그들은 분명 무언가를 공유하고 있다. 100년 전 시인 백석이 빈방에 홀로 앉아 써내려간 낱말들 사이에 서려 있는 그의 '희로애락'이 바로 그것이다. 시인은 죽었지만, 그의 '희로애락'은 여전히 시를 통해 우리에게 조곤조곤 속삭이고, 캔버스 위에 사뿐사뿐 춤을 추고 있다.